020—85220049

020—85220050

020—85220049

020—85220050

企业信息系统采纳后行为研究评介与展望――王玮

发布人:系统管理员 发布时间:2012-11-30 点击次数:2864

王玮,暨南大学管理学院教授,管理学博士、教授,市场学系主任,广东省高等学校“千百十工程”省级培养对象。在European Journal of Information Systems, Behavior & Information Technology,Journal of Computer Information Systems, International Journal of Human-Computer Interaction, Journal of Environmental Management、《研究与发展管理》以及《外国经济与管理》等国内外学术刊物发表论文40余篇,出版英文学术专著1部,专业教材2部。主持国家自然科学基金项目2项,广东省自然科学基金1项和境外合作项目1项。研究论文多次被Academy of Management Conference、International Conference on Information Systems(ICIS)、Americas Conference on Information System (AMCIS)、Pacific Asia Conference on Information System (PACIS)等国际学术会议录用,并作为会议宣读论文。曾获得2005年亚太信息系统年会(PACIS)最佳论文提名、2006年国际信息系统年会 (ICIS)HCI Track最佳论文奖。曾到美国伊利诺伊大学香槟分校(2000年)、加拿大多伦多大学罗特曼管理学院(2009年)学习、交流。现为美国管理学会会员、国际信息系统学会会员。曾担任European Journal of Information Systems、Information & Management、Journal of Electronic Commerce in Organizations等刊物的审稿人。

所获奖项

1. “Beyond Routine: Symbolic Adoption, Extended Use, and Emergent Use of Complex Information Systems in the Mandatory Organizational Context” 获2006年国际信息系统年会(ICIS)HCI Track最佳论文奖。

2. “Factors Influencing Employees’ Deep Usage of Information Systems” 获2005年亚太地区信息系统年会 (PACIS)最佳论文提名。

3. 案例:《“淘宝”号邮轮的寻“宝”之旅----基于商业模式的视角》获得2012年第三届全国“百篇优秀管理案例”。

研究方向: 网络营销、电子商务、信息技术的采纳与实施、企业信息系统的商业价值。

摘 要:随着信息化时代的来临,信息系统在企业中得到广泛应用,员工是企业信息系统的最终使用者,他们的接受、采纳以及采纳后行为受到理论界和企业界的广泛关注。本文在回顾企业信息系统采纳后行为相关研究文献的基础上,分别对有关企业信息系统采纳阶段、采纳后持续使用以及采纳后深层次使用的研究进行总结和述评,并指出现有研究存在的不足,最后对未来的研究方向进行展望,以供我国的企业信息系统采纳后行为研究和实践参考。

关键词:企业信息系统;信息系统采纳后行为;信息系统持续使用;信息系统深层次使用

一、引 言

当今世界处于全球化和信息化的浪潮之中,置身于全球化大背景下的企业正面临着日趋激烈的市场竞争;同时,信息技术的迅猛发展也为企业在全球化商业环境中赢得竞争优势提供了重要的技术支撑。如今,信息技术的使用已经成为企业发展战略和企业管理的重要内容,企业对信息系统的投资逐年增长,对信息技术的依赖程度也逐渐增强。全球企业在企业资源计划(enterprise resource planning,ERP)项目上的投资增长非常迅猛,预计到2011年,ERP产业的产值将达到476亿美元。[1]除了ERP项目投资以外,企业在客户关系管理系统、知识管理系统上的投资规模也越来越大。

人们普遍认为,企业通过使用信息系统能够优化资源配置、降低生产成本、提升组织运营效率、改善产品和服务的质量以及提高顾客满意度,从而实现企业核心竞争力的提升。但是,信息系统在企业的实施过程十分复杂,它涉及人力和物力的重新配置、企业流程再造等多个方面,这些方面对企业使用信息系统的成效会产生重要的影响。在企业实践中,使用信息系统的实际成效远低于预期成效的案例比比皆是。据估计,50%以上的ERP 项目和 80%以上的客户关系管理系统(CRM)项目以失败而告终,我国企业的ERP失败率更是达到惊人的 85%以上。[2]如此高的失败率,在一定程度上支持了20世纪80年代提出的信息技术生产率悖论,使得人们对信息技术的促进作用产生了怀疑。学者们对此问题的研究表明:企业信息系统失败的原因是多方面的,不仅包括企业员工对信息系统的认识偏差、培训不足,也包括采纳后期企业员工对信息系统的使用程度过低。其中,信息系统采纳后的使用行为最受关注,它直接关系到信息系统使用的持续性和深度,是信息系统发挥作用的关键。

员工是企业信息系统的最终使用者,是企业实施信息系统过程中最为关键的力量,他们对信息系统的认识、态度和行为直接影响着企业信息系统的实施成效。因此,员工对信息系统的接受和使用是信息系统促进企业绩效提升和核心竞争力增强的重要前提。作为个体的企业员工,他们在态度、价值观和动机等方面都存在差异,这些因素不仅影响员工在信息系统采纳阶段的行为,也影响他们在采纳后阶段的行为。同时,信息系统自身的复杂性和功能的多样性也使员工采取不同的使用行为成为可能。员工个体的差异和信息系统的特性共同决定了员工采纳后阶段不同程度的使用行为,如常规使用和扩展使用等,而这些采纳后使用行为将直接影响信息系统的使用深度和企业绩效的提升。

本文在回顾已有相关研究的基础上,对员工充分自主性使用前提下的个体采纳行为的研究成果进行了总结,对信息系统采纳后使用行为的研究现状进行了评价,并着重强调了采纳后行为在企业实施信息系统过程中的重要意义。全文编排如下:首先对有关信息系统采纳阶段、采纳后持续使用以及采纳后深层次使用的研究进行回顾,然后指出已有研究存在的不足,最后对未来相关研究进行展望。

二、信息系统采纳阶段研究

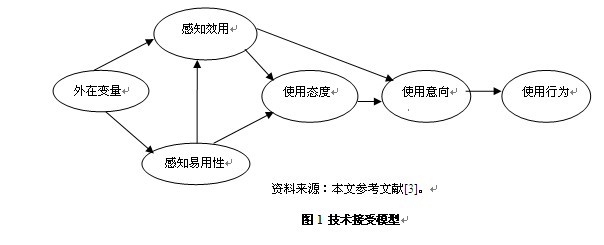

随着信息系统在企业中的广泛应用,信息系统采纳阶段的研究一直受到学术界的重视。使用者对信息系统的采纳和使用是企业信息系统实现其价值的首要前提。信息系统采纳阶段的研究主要围绕着“人们为什么会接受新技术或新系统”这个问题展开,学者们试图从认知行为的研究视角来建立解释模型。大量的研究证实,使用者个人的认知、信念和态度等对其使用行为有着重要的影响,而信息系统的技术特点、组织的支持等外部因素又会影响使用者的认知、信念和态度。在过去的30多年里,理性行为理论(theory of reasoned action,TRA)、技术接受模型(technology acceptance model,TAM)和计划行为理论(theory of planned behavior,TPB)最受关注,它们把态度和行为联系起来,着眼于研究外部因素对使用者主观认知的影响以及使用者主观认知对其使用意向和行为的影响。

技术接受模型是由理性行为理论派生而来的理论模型,在信息系统采纳研究领域得到了最广泛的运用。根据技术接受模型(参见图1),技术的感知效用(perceived usefulness,PU)和感知易用性(perceived ease of use, PEOU)是影响使用者使用意向(behavior intention,BI)和使用行为(usage)的两个主要因素。感知效用是指潜在使用者使用某一系统能增加其工作绩效的主观可能性,感知易用性是指潜在使用者使用某一系统所投入精力的感知程度。[3]感知效用和感知易用性对于不同的技术应用情境都有较高的解释力和预测力。自Davis (1989) 提出以来,该模型不仅得到大量实证研究的支持,而且还被不断扩展。具体而言,主要体现在以下三个方面:

第一,TAM在不同信息技术和使用情境等多类研究中得到了验证,这些研究集中于TAM提出后的初期。Adams等(1992)采用TAM对不同的信息系统进行了实证研究,证实了使用者的感知效用和感知易用性在预测使用者态度、使用意图和实际使用行为上的有效性。[4]Segars(1993)、Keil(1995)和Szajna(1996)等通过对不同使用环境和信息技术类型的研究,也证实了TAM的有效性。

第二,学者们对TAM进行了全方位的扩展,在探索感知效用和感知易用性前因变量的同时,还考察了影响使用意图或者使用行为的新因素。从使用者个人角度来看,使用者的受教育水平(Agarwal和Prasad,1999)、性别(Venkatesh和Morris,2000)、技术方面的自我效能感(Hong等,2001;Fu 等,2006)和先前经验(Agarwal和Prasad,1999;Kim,2008)等多个因素与感知易用性、感知效用以及使用意向和使用行为都有一定的相关性。而在社会影响因素中,自主性(Karahanna等,1999)、工作关联性(Kim,2008)、主观规范(Mathieson,1991;Wu和Liu,2007)和管理者支持(Igbaria等,1997)等因素被证实在一定程度上直接影响使用者的感知效用、感知易用性、使用意图和使用行为,或者起到一定的调节作用(Brown等,2002;Venkatesh等,2003;Srite和Karahanna,2006; Sun和Zhang,2006)。

第三,近年来,信息系统采纳研究趋向于多元化,表现为跨学科理论的引入和新研究视角的采用。Sykes等(2009)从社会网络理论的视角,以芬兰某大型跨国公司为样本对其内容管理系统(content management system)的使用进行了实证研究,结果发现社会网络的集中度和密度对信息系统的使用产生重要影响。[5] McElroy等(2007)则运用心理学中的大五人格和MBTI(Myers-Briggs type indicator)理论对使用者的个性和认知模式进行了分析,并考察了使用者个性和认知模式与使用行为之间的关系,结果表明使用者的个性对其使用行为有显著影响。[6]Kim等(2009)对使用者抵制使用信息系统的行为进行了实证分析,结果发现使用者感知价值(perceived value)、组织支持(organizational support)等与他们的抵制行为负相关,而使用者的自我效能感以及同事意见(colleague opinion)等则与抵制行为不相关。[7] Venkatesh等(2008)深入考察了使用意向和使用行为之间的关系,发现使用意向和有利的使用条件通过使用期望正向影响信息系统使用的连续程度、频度和强度。[8]

企业信息系统采纳阶段的研究已经十分成熟,但还存在一些不足。首先,企业信息系统有其自身的复杂性,这在一定程度上决定了使用行为的复杂性。而在过去的研究中,对使用行为的测量大多只采用使用频度、使用时间等简单的指标,它们不能充分反映使用者的实际使用行为,尤其是采纳后期的使用行为。其次,有关企业信息系统采纳阶段的实证研究大多基于使用者个人层面,很少基于组织层面,而兼顾使用者个人和组织层面的研究则更是少见,因此,现有研究与企业信息系统的实际使用状况有所脱节。目前,企业使用信息系统的成效并不乐观,大量系统要么买而不用,要么用而不能尽其能。其中,员工对信息系统的抵制以及使用程度较低是影响企业信息系统实际效果的重要原因。因此,未来研究应该更多地关注采纳后的使用行为,使相关研究能够真正贴近企业信息系统的实际使用情况。采纳后使用行为的研究包含两种视角:一是重点探讨使用者的持续使用行为;二则着力于对采纳后阶段的多种使用行为进行研究。相对于采纳阶段中简单、常规的使用行为,采纳后阶段的使用行为具有复杂性、扩展性和创新性等特点,可统称其为深层次使用行为。

三、关于信息系统采纳后持续使用的研究

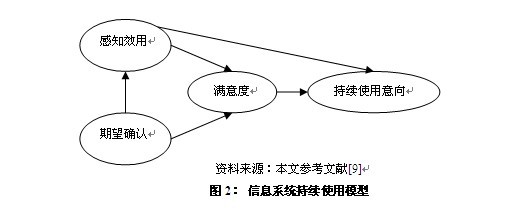

尽管学术界对于信息系统采纳阶段的研究已趋于成熟和完善,但是企业采纳信息系统以后,仍然存在使用率低的问题,这就促使学者们关注信息系统采纳后的持续使用问题,以寻找导致信息系统在商业过程中难以发挥预期作用的内在原因。在大量的有关信息系统采纳后持续使用的研究中,Bhattacherjee(2001)提出的信息系统持续使用意图动机预测模型(IS continuance model, ISCM)最具影响力。Bhattacherjee认为,尽管信息系统的初次使用对取得系统成功是非常关键的一步,但信息系统的最终成功更多地依赖于对系统的持续使用。[9]

根据Bhattacherjee(2001)的ISCM,使用者持续使用系统的意图取决于他们前期使用信息系统的满意度和感知效用。其中,使用者满意度对持续使用的影响大于感知效用的影响(参见图2)。[9] 自ISCM提出以来,学者们运用该模型进行了大量的实证研究,如ERP系统采纳后的持续使用行为研究[10]、基于Web学习的持续行为研究(Gong 等,2004)等。相对于TAM对信息系统初次接受和采纳的关注,ISCM着重于对持续使用行为进行解释。有学者认为TAM和ISCM并不是相互独立的,并且对两者进行了整合,证实了两个模型中的相关变量都对信息系统的成功使用产生积极的作用。Hong等(2006) 通过整合TAM和ISCM模型,对移动网络使用者的持续使用行为进行了实证研究,结果表明整合模型的解释力优于单个模型。

通过对相关文献的总结和回顾,将信息系统采纳后持续使用行为的研究归为以下三个方面:

第一,信息系统的持续使用行为是以使用者的理性决策为基础的,使用者个人因素和社会影响因素影响他们的决策。使用者个人对系统效用的感知受到期望确认程度的影响,进而影响个人是否持续使用信息系统的理性决策。在使用过程中,使用者可能会出现认知失调和心理波动,但他们会采取相应措施进行补救,以建立理性的使用行为决策(Bhattacherjee,2001;Limayem等,2001)。Jasperson等(2005)认为信息系统采纳后使用意图取决于使用者对两个方面的考量,一方面是如何使用系统以及系统的各种功能,另一方面是如何利用系统的功能来补充其他工作系统所需,这个过程体现出使用者充分的理性。另外,使用者个人对系统的使用经验对持续使用的决策有一定影响(Kim和Malhotra,2005)。Roca等(2007)基于自我决定理论(self-determination theory)来研究持续使用行为,研究表明使用者感知自主性支持(perceived autonomy support)、感知能力(perceived competence)和感知归属(perceived relatedness)直接影响感知效用、感知易用性和感知娱乐性(perceived playfulness),进而间接影响使用者的持续使用意图。在社会影响因素中,主观规范、使用者自主性等要素影响着使用者持续使用行为的理性决策(Venkatesh和Davis,2000;Hsieh等,2008;Devaraj等,2008)。

第二,情绪性因素对持续使用信息系统的意图有一定影响。情绪因素主要包括使用者的态度、情绪、满意度认知以及其它与情绪及情感相关的因素。使用者的态度体现其估计使用结果的倾向(如积极或消极),而由直接使用经验形成的使用态度则会对使用行为产生更为重要的影响(Bajaj和Nidumolu,1998;Karahanna等,1999;Hsieh等,2008 )。另外,使用者使用信息系统所形成的满意度也会影响他们持续使用信息系统的意图(Bhattacherjee,2001;Bhattacherjee和Premkumar,2004;Limayem和Cheung,2008;Deng等,2010)。情绪对使用行为意图的影响也得到了证实,Kim等(2007)提出了关于信息系统持续使用的思考—情绪平衡模型(the balanced thinking–feelings model)。根据这个模型,使用者思考维度的信息系统有用性(usefulness)以及使用者情绪维度的愉悦度(pleasure)与唤醒度(arousal)直接或者通过态度间接影响使用者的持续使用意图。Vatanasombut等(2008)对网上银行的使用行为进行了实证研究,结果表明:关系承诺和信任感是影响信息系统持续使用意图的重要因素,其中,关系承诺主要受到使用者感知授权的影响,而使用者的安全感则会影响他们的信任感。[11]Chiu和Wang(2008)通过研究基于Web学习的持续使用行为,证实了成就价值(attainment value)、实用价值(utility value)和内在价值(intrinsic value)是个人持续使用意图的预测指标,使用者的焦虑感(anxiety)对持续使用意图产生消极的影响。此外,使用者主观的任务价值感(subjective task value)对持续使用意图也产生积极的影响。

第三,习惯(habit)对持续使用行为具有一定的解释作用,即当使用成为习惯时,无意识的使用行为会不断重复,从而实现持续使用。习惯是由于学习和使用而自动产生的一种行为表现,它在信息系统使用意图和行为之间起调节作用(Limayem等,2007)。相对于信息系统采纳阶段中使用意图引发使用行为而言,信息系统采纳后形成的使用习惯会削弱使用者对使用行为的认知性和计划性,从而形成一种常规行为(Cheung和Limayen,2005;Jasperson等,2005)。Limayen等(2007)的研究表明,习惯是员工的信息系统持续使用意图与使用行为之间的调节变量,满意度、使用全面性(comprehensiveness of usage)和既往使用频率(frequency of past behavior)是影响习惯形成的三个前因变量。[12]Cheung和Limayen(2008)在基于Web学习的实证研究中,同样证实了习惯在使用意图和使用行为之间的调节作用。 [13]

四、信息系统采纳后的深层次使用的研究

员工的采纳行为和持续使用行为是信息系统在企业经营过程中实现其价值的基础,而员工个人绩效以及企业效益的提升更多地依赖于员工对信息系统的深层次使用。基于信息系统采纳后深层次使用的相关研究,我们首先回顾了深层次使用研究的起源及相关概念,其次对深层次使用的影响因素进行了分类和总结。

(一)深层次使用研究的起源及相关概念

1. 深层次使用研究的起源

深层次使用的研究起源于信息技术应用六阶段模型。在Rogers提出的创新扩散模型的基础上,Kwon和Zmud (1987)提出了信息技术应用六阶段模型。该模型提出信息技术的应用包括六个阶段,分别是起始(initiation)、采纳(adoption) 、适应(adaptation) 、接受(acceptance) 、常态化使用(routinization) 和融入(infusion)。Cooper和Zmud(1990)、Saga和Zmud (1994) 对模型中的六个阶段分别进行了详细的解释和说明。其中,“常态化使用”表明员工对信息系统的使用已经成为他们日常工作不可分割的一部分;“融入”表示对信息系统进行更深入、更完整的使用以支持更加广泛的组织或个人工作。采纳后阶段即包含了常态化使用和融入两个阶段。使用者在融入阶段的使用行为充分体现了自主性,不再受制于组织管理的约束力。与前几个阶段的使用行为相比,融入阶段的使用是更为深层次的。

2. 深层次使用的相关概念

Saga和Zmud(1994)认为融入阶段的使用行为可统称为超常规使用,超常规使用与深层次使用基本等同,可以用扩展使用(extended use)、整合使用(integrative use)和新生使用(emergent use)来度量。扩展使用是指使用者为了完成工作任务而不局限于信息系统的常规功能,试图更广泛地使用信息系统的多种功能;整合使用是指使用者为建立和完善不同工作任务之间的联系而使用信息系统;而新生使用则是指使用信息技术来完成在采用之前被认为是不切实际或者难以识别的工作任务。

Burton-Jones和Straub(2003)提出了“深层次的结构性使用”(deep structure usage)的概念,它是指使用者对信息技术的运用程度达到深层结构特征的使用行为。其中,深层结构特征与工作任务性质密切相关。此外,Schwarz (2003)提出“深度使用”这一相关概念,它强调使用信息系统中不同功能的程度。Wang和Butler(2006)把深层次使用定义为:使用者为了提高生产率和完成组织要求以外的任务,寻找多种方法以实现对信息系统充分使用的行为。

创新使用是深层次使用行为中最高级的使用形式。近年来,创新使用已经成为信息系统深层次使用研究领域中的重点。Wang等(2008)认为创新使用是指为了完成难度较大的工作任务,使用者对信息系统的功能、特征等进行创新运用的行为。[14]Qin(2009)在探索性与拓展性创新理论的基础上,认为复杂信息系统创新使用包括两种类型:一是拓展使用,它是指企业拓展现有复杂信息系统本身具有的更多功能用法,优化现有的业务解决方案,更好地满足企业的各项需求;二是探索使用,它是指企业以新颖的方式对复杂信息系统进行创新,用独特的解决方案来支持和促进企业的工作长期顺利发展。此外,与创新使用相关的概念还包括努力采用IT来实施创新(trying to innovate with IT)(Ahuja和Thatcher,2005)、采纳后使用的三层次论(Jasperson等,2005)、创造性使用(creative use)(Mills和Chin,2007)等。

由上可知,深层次使用的概念尚无统一定论。我们注意到,上述的几个相关概念存在着一致性,它们都强调信息系统使用者的自主性。在使用程度方面要么注重功能的完全运用,要么强调使用者使用行为的创新性。

(二)深层次使用的影响因素

国外学者对融入阶段深层次使用行为的影响因素进行了实证研究,但目前尚未达成共识。相关实证研究在切入点、理论基础和方法等方面都存在着一定分歧。总的来看,影响因素主要集中在组织因素和个人因素两个方面。

1. 组织因素

从组织的角度来看,深层次使用行为的影响因素包括组织规模、组织支持、组织战略、组织创新气氛等方面。Bhattacherjee (1998)建立了组织情境中员工深层次使用行为的主要动因模型,发现不同的激励方式和管理控制结构会促使员工采取不同的使用方法。Zhu和Kraemer(2005)对巴西、中国、丹麦、法国、德国、日本、墨西哥、新加坡、中国台湾、美国等十个国家和地区的624家零售企业进行了深层次使用行为的调查,发现组织的技术竞争力、规模、资金投入、竞争紧迫感和调整性支持是电子商务使用行为的重要影响因素。[15] Li等(2006)研究了组织中信息技术的创新使用行为,研究发现组织战略、IT外包、IT预算等组织因素对创新使用行为有一定影响。Qin(2009)对复杂信息系统的创新使用进行了实证研究,结果表明组织创新气氛(包括IT团队支持、IT资源供应、IT学习和IT专业技能四个方面)对复杂信息系统的创新使用有显著影响。Jones等(2008)将ERP的采纳后使用视为动态概念,该研究证明ERP系统自身和组织工作进程的相关培训对ERP系统的拓展使用、创新使用有积极的促进作用。Kim等(2009)运用心理授权理论研究了员工的信息系统融入使用行为,结果表明组织对用户授权显著地影响信息系统融入使用行为。

2. 员工个人因素

从员工个人的角度来看,深层次使用行为的影响因素包括个人特征、心理感知因素和信任感等。

首先,员工的个人特征影响深层次使用行为,如性别、使用经验、信息技术创新能力等。Jasperson等(2005)对采纳后行为进行了理论总结,基于员工个人认知和组织驱动两个维度构建了一个反映员工采纳后使用行为与组织驱动相互作用的整合模型。根据这个模型,员工的使用期限、个体差异等显著影响员工的深层次使用行为。[16] Ahuja和Thatcher(2005)的研究证实了性别在感知工作环境与员工创新使用行为之间有调节作用。Wang等(2008)运用持续使用模型以及组织扩散与同化模型证实了使用者个人的IT创新能力(personal Innovativeness in IT)对其创新使用行为产生显著的影响。[14] Mills和Chin(2007)、Sørebø等(2008)的研究同样证实了使用者个人的IT创新能力对信息系统创新使用的影响作用。Mao和Plavia(2008)根据使用者的使用期限和直接使用经验,把使用者分为长期使用者、中期使用者和短期使用者,其中长期使用者的行为相当于采纳后深层次使用行为。他们还分别对这三类使用者的使用行为进行检验,结果表明使用者的直接使用经验对其采纳后深层次使用行为产生重要的影响。[17] Qin等(2010)基于多案例的研究表明员工的内在需要、员工社会资本对员工创新使用行为有一定影响。

其次,员工的心理感知因素对深层次使用行为有重要影响,如感知效用、满意度、计算机自我效能感等。Singletary 等(2002)提出了一个组织强制使用情境下的使用者创新使用模型,并证实了感知效用和感知易用性对创新使用行为的影响。Ahuja和Thatcher(2005)通过对创新扩散理论的扩展,认为“努力采用IT来实施创新”(trying to innovate with IT)是采纳后深层次使用行为的重要指标,其研究证实使用者感知工作负荷与创新使用负相关,感知自主性与创新使用呈正相关关系。[18] Hsieh和Wang(2007)通过整合技术接受模型和持续使用模型,对成功运用ERP系统两年以上的大型制造企业中的扩展使用行为进行了实证研究,结果表明感知效用和感知易用性会影响扩展使用行为,但使用者的满意度对扩展使用行为不产生直接的影响。[10]

Saeed等(2008)基于技术接受模型和信息系统成功模型,提出信息质量(information quality)和系统整合(system integration)影响信息系统的感知效用,而感知效用促使采纳后行为的发生。这里的采纳后行为包括扩展使用(extended usage)和探索性使用(exploratory usage)。实证研究表明:感知效用是扩展使用和探索性使用的重要预测指标,信息质量和系统整合直接影响信息系统采纳后行为的两个维度:扩展使用和探索性使用。[19] Kim 等(2009)根据奉献(dedication)和强制(contraint)两个维度构建了一个员工采纳后行为的二元模型。根据这个模型,一方面,员工对信息系统的感知效用和满意度通过其忠诚度影响出于个人奉献的使用行为(包括采纳后使用行为意向和对信息系统的口碑认同);另一方面,在强制条件下,员工主要通过比较采纳后使用行为的投入与回报来决定是否采取深层次使用行为。[20] Mills和Chin(2007)、Craig等(2010)的研究证实计算机自我效能感对深层次使用行为产生显著影响。

最后,员工的信任感影响深层次使用行为。Lippert(2007)的研究证实:用户的组织信任感和信息技术信任感影响感知效用和感知易用性,并影响员工的采纳后深层次使用行为。Thatcher(2009)以知识管理系统(knowledge management systems)为研究对象,研究了信息技术信任感(trust in IT)和信息技术支持的信任感(trust in IT support)对采纳后阶段中用户开发意图的影响作用,感知效用和感知易用性在两种信任感与用户开发意图之间起着一定的中介作用。Craig等(2010)以社会认知理论为基础,研究表明用户的技术信任感对深层次使用行为和“努力采用IT来实施创新”(trying to innovate with IT)有显著影响。

企业员工深层次使用信息系统的行为,可以说是他们使用企业信息系统的最高层次,直接关系到企业信息系统能否实现其价值以及能否发挥其提升企业绩效的作用。但是,目前关于信息系统采纳后深层次使用行为的研究尚处于起步阶段,深层次使用行为的相关概念还没有达成一致,实证研究也不够丰富。目前已有的实证研究还较为分散,缺少动态视角下的整合,这严重影响了理论体系的构建,进而影响对企业的指导作用。

五、总结与展望

(一)目前研究评述

从以上的文献回顾可以看出,对企业信息系统采纳后行为的研究是基于大量采纳阶段的行为研究基础上而进行的。根据使用者使用方式的不同,我们将采纳后行为划分为持续使用研究和深层次使用研究。这一研究发展路径是与使用者对信息系统的使用顺序相一致的。企业员工在信息系统采纳后阶段的持续使用行为和深层次使用行为是企业信息系统实现其价值的重要保证,企业信息系统采纳后行为研究通过实证研究、案例研究等,对企业信息系统使用者的使用动机、实际使用行为等进行深入探讨,研究结果将对企业实践有重要的指导作用。企业信息系统采纳后使用行为的研究具有较强的理论和现实意义,该主题已经引起学者的重视,也出现了很多研究成果,但是该领域的研究仍存在着明显的局限性。

首先,在采纳后行为研究中,持续使用行为的研究较为成熟,而对采纳后深层次使用行为的研究还不够充分,实证研究还较为缺乏。目前的研究中,Saga 和Zmud(1994)将深层次使用行为划分为扩展使用、整合使用和新生使用具有很强的影响力,但是其他研究的视角显得较为分散和独立,还未形成完整且系统的理论框架。

其次,企业员工是信息系统的采纳者、接受者和使用者,其内在心理机制直接决定企业信息系统使用程度的深浅。但是,目前研究中对于员工个体关注的维度局限于动机、态度等方面,较为单一和固定,而决定个体态度和行为的因素是多种多样的,采纳后行为研究中对员工个体的研究还需要增加新的视角,有待进一步的完善。

再次,采纳后使用行为的研究大多假定员工对于深层次使用信息系统具有充分的自主性,但在企业实践中,企业内的员工对系统的接受和使用多为强制性的,这就使得研究与现实存在着很大偏差。

最后,国外对企业信息系统采纳后持续使用行为的研究十分丰富,现在已有大量学者转向深层次使用的研究。目前,已有部分国内学者开始从事持续性使用的研究,但是深层次使用的研究还远没有引起国内学者的高度重视。此外,考虑到中国的文化背景、体制等方面的差异,国外的研究成果能否适用于中国本土企业还有待于进一步考察。

(二)未来研究方向

基于本文对企业信息系统采纳和采纳后使用行为的研究回顾以及对现有研究不足的认识,我们认为,未来的企业信息系统采纳后行为研究将从以下几个方面展开:

首先,进一步明确深层次使用的不同形式,建立不同使用形式之间的内在联系。从已有的信息系统实施六阶段模型出发,对深层次使用行为进行进一步细分,明确概念,并在此基础上形成广为接受的测量指标。考虑到深层次使用行为的实证研究严重不足,未来的研究将考虑加大实证研究的范围,促进企业信息系统深层次使用行为研究的进一步深入,提升该领域研究成果的实践意义。

其次,从主动使用过渡到被动使用,研究情境更加接近现实。我们知道,已有的采纳后使用研究大多是在自愿使用情形下进行的,这与企业的现实严重不符。在企业内,员工受到来自组织内部管理干预以及社会因素的影响,其系统使用行为在很大程度上都不是自愿的。尤其在我国,企业内员工被动使用信息系统的现象非常普遍,这就使得现有的采纳后使用的研究成果很难在企业的被动使用环境下发挥作用。

再次,从系统采纳和采纳后使用研究的割裂到二者的整合。使用者对企业信息系统的采纳和采纳后使用是一个连续的过程,使用者在采纳阶段和采纳后阶段的态度和行为存在着关联性。因此,对使用者从采纳到深层次使用的行为进行纵向的跟踪研究十分必要。纵向的跟踪研究可以进一步理清企业信息系统各个使用阶段的内在联系,在此基础上建立具有高度整合性的理论模型,为企业信息系统采纳和使用这一全过程提供完整和系统的理论解释。

第四,企业员工是信息系统的采纳者、接受者和使用者,员工自身在采纳后阶段的心理特征、行为特征等对信息系统采纳后行为研究有着重要意义,应对其进行更为深入的探讨,如员工使用行为的动机机制等,这有利于更为科学而准确地解释员工在采纳后阶段的使用行为,从而为员工使用行为的引导提供指导。

最后,企业信息系统采纳后行为的研究涉及使用者、信息系统等多个方面,该领域研究应从社会学、心理学等其他学科寻求新的视角,引进新的理论,以加深对员工使用行为的全面认识,跨学科的实证研究也将为该领域的研究注入新的推动力。企业信息系统采纳后行为的研究起源于西方,目前的研究多是在西方情境下进行的,研究结果在其他文化情境下能否适用,还需要学者们的进一步研究和探讨。因此,企业信息系统采纳后行为的研究应结合本土文化特点进行跨文化研究,这也将是未来研究的发展方向。

主要参考文献:

[1]Jacobson, S., Shepherd, J., D’Aquila, M., and Carter, K. The ERP market sizing report, 2006–2011[R].AMR Research, 007: 1-36.

[2]毛蕴诗, 许烁. 我国企业信息化失败率高企的管理透析——以 ERP 为例[J]. 现代管理科学, 2006,12 : 3-4, 10.

[3]