020—85220049

020—85220050

020—85220049

020—85220050

引入布尔迪厄符号资本,开拓象征信息学及批判实在论研究

发布人:系统管理员 发布时间:2014-01-21 点击次数:1775

作者简介:王慧芬,教授,博士,博士生导师。1985年9月~1989年7月在华南理工大学学习获得学士学位,1989年9月~1992年3月在中国人民大学学习获得硕士学位,2002年9月~2005年6月在中国人民大学学习获得博士学位。

研究领域:管理信息系统,生产运作管理,ERP/ERPII

教学领域:企业资源计划ERP,生产运作管理,管理学原理

科研成果:出版专著《企业运营MRPII/ERP理论与案例分析》、《ERP系统应用中的企业管理模式趋同分析》、《企业资源计划-ERP》,发表学术论文40余篇。

承担的课题:广东省自然科学基金项目“ERPII能力成熟度模型的提出及广东制造企业实例分析”;广东省自然科学基金项目“广东制造企业ERP/ERPII系统应用及其管理模式趋同分析”;国家自然科学基金课题“中外MRPII/ERP软件系统及其实施方法的比较研究”;广东省自然科学基金课题“广东ERP软件企业和管理咨询企业的发展模式研究”。

摘要

组织IS采纳失败不只是简单的管理和信息技术问题,也不是单纯的经济问题,而需要从更广阔的社会学领域寻求答案。而现有的IS理论过于注重信息系统的功能技术问题,缺乏对组织IS采纳过程的象征行为分析,尤其欠缺对引起这些象征行为的符号资本因素的研究,所以不足以对这些困扰我国企业界多年的IS采纳失败问题进行解释。符号资本是建立在知识和认可实践逻辑基础上的特权、声名、神圣性或荣誉的累积程度,行动者拥有符号资本就意味着拥有符号权力,可以获得超越正常经济收益之外的额外的象征利润。本文通过研究符号资本对组织IS采纳的影响,可以对我国20年来组织IS采纳过程中出现的种种用传统理论无法解释的象征行为和活动进行象征信息学的解释,从而填补组织IS采纳历程中悬疑已久的理论缺口。

1 大型复杂信息系统采纳中社会问题的研究

信息系统Information System (IS)的社会学研究显然已成为目前西方主流IS研究者关注的重点之一。这种趋势主要表现在IS核心期刊论文的发表上,仅从2010到2012年间,管理科学类的顶尖期刊MIS Quarterly就发布了多个专辑,号召大家将社会物质性理论、批判现实理论、符号理论引入到IS研究里面来。总的看来,信息技术的发展例如云计算、大数据分析、移动计算和物联网等技术的进步使得数字虚拟世界跟真实世界的界限越来越模糊,受此影响人们的生活方式已经发生了巨大的变革,从而对社会产生了巨大的影响。因此,为研究信息系统的社会学问题,国外学术界高度重视将社会学、符号学、心理学等领域的理论用于信息系统的研究,这些研究主要关注技术与行动者的行为特性的互动影响,关注IS实践中的行动者的认知如情感、动机、冲突和习性的变化。学者们试图从经济学、管理学之外研究IS采纳出现的社会和经济问题。

IS领域的社会学研究在60年代早期已经开始,但是并没有成为IS研究的主流,尽管它一直困扰着信息系统采纳过程,例如ERP的实施过程中经常因为组织内部的抵制行为而导致机制变革失败。并且该问题在国内IS学术界似乎是一个禁区,对于IS领域专家而言,社会学的内容过于抽象,难以定量测量而有意忽视,而社会学领域的专家缺乏IS的计算机系统知识而把IS当成一个黑箱,故鲜有学者对IS采纳中出现的各种权力变革机制进行深入研究

我们结合布尔迪厄的符号资本及批判实在论研究范式,对大型复杂信息系统采纳中的机制变革及符号资本作用机制进行研究,期望在信息系统采纳的方法论和理论上有突破,开创出象征信息学在国内外IS采纳领域理论和应用研究的先河。

2 信息系统作为社会系统映射的研究历史回顾—从信息工具论到象征符号论

在管理学研究领域,信息系统又称管理信息系统(简称IS),它是一个人机系统,机器包含计算机硬件及软件,各种办公机械及通信设备人员包括高层决策人员,中层职能人员和基层业务人员,由这些人和机器组成一个和谐的配合默契的人机系统。

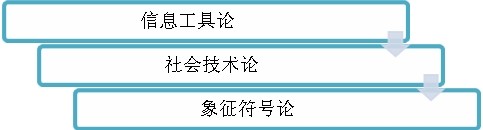

从社会科学研究的角度考虑,本文综合了信息系统的三种核心理论主张,其理论演化关系如图1 信息系统的主要研究流派所示:

图 1 信息系统的主要研究流派

2.1 信息工具论

持该观点的信息系统研究者通常认为信息系统严格上是一种技术制品,信息系统被当成软件包或者是可以随时随地加入的应用。Orlikowski和Lacono分析了近十年来的信息系统的研究文献,认为持该观点的学者在信息系统领域占主导地位[1]。

信息工具论者认为:“信息系统是一种通用的,标准的知识”、“具有信息处理能力”、“通常一个或者多个关键的元素可以代表信息系统的基本面、属性或者价值”。按照此类观点,信息系统是人工制品,是一种可以实现设计者的设计意图,能完成计算任务的技术制品。信息系统是什么和它们如何工作大部分是技术相关。这种观点认为信息系统独立于它们研发和使用的社会和组织安排,这样它们被假定是稳定的、可定义的、不变的和容易转换的。信息系统的一些关键方面可以通过一套定量的方法测量到,例如人们的采纳观念,IT扩散率,或者花费的费用等。信息系统通常被视为因变量或自变量可以进行实证研究。

信息工具论者将信息系统视为独立实体模型,关注信息系统明确的经济、物理、或者信息处理特性,信息系统所处的设计、实施和使用社会环境大部分被忽略。该模型简化了信息系统分析,但是不能解释组织在设计和实施信息系统时所面临的许多问题,也不能解释信息系统对个体、组织和社会带来的冲击[2] [3]。从这些观点看来,信息系统是价值中立的、通用的、固定的黑箱。

根据对信息工具论的观点综述,我们发现旧的、主要以技术为依据的信息系统观点依旧在国内的IS研究领域还比较流行,这将影响云计算下的IS采纳研究,也对大型信息系统的研究例如ERPII的采纳带来一些束缚,因为它们缺乏解释信息系统的组织、社会和心理方面。因此,我们将从更广阔的视角来理解信息系统。

2.2 信息社会技术论

持该观点的学者认为信息系统和社会、组织的环境需要协同考虑,关注于行动和技术的动态交互。很多研究者持有本观点[3-12],我国的学者黄丽华和胡安安等也从文化对信息系统的采纳影响进行过研究[13]。这个流派认为信息系统是个社会系统[3, 5]、是信息技术的一个实例[10]和“计算网”[4]。社会技术论者认为,信息系统研发通常是一个社会过程[3, 5, 14, 15],这个过程由一系列协调有序的人的行动组成[9],在某些过程部分使用了信息技术[3]。

Hirschheim认为信息系统不是具有行为和社会结果的技术系统,而是一个依靠信息技术不断扩展功能的社会系统[5]。Lee提到,信息系统就是信息技术的一个实例,同样的信息技术可以按不同方式实例化[10]。有很多组织和政治流程通过持续的管理、维护和改变信息技术来维持这个实例。作为社会系统或者信息技术的实例,将IT基础设施和环境分开来分析可以丰富大家的理解[3]。

在信息系统领域持该观点的学者中存在两种流派:一种关注于新的信息系统是如何产生的,另一种关注新的信息系统是如何投入使用的。第一种研究流派主要关注信息系统研发的方法,其他研究流派研究信息系统是如何以某种方式被使用的[1]。这两种流派被分别命名为社会技术方法和信息系统结构化开发方法。

这两种研究流派都具有的共同点是Kling所描述的社会理论[16]。Kling分析了计算机化的五个流派:技术乌托邦、技术反乌托邦、社会现实主义、社会理论和分析归约论。社会理论研究者关注在一些特别的情景下发展和测试概念和理论。例如,社会技术方法研究者比较重度依靠Latour的行动者网络理论[17],这个理论来源于科学和技术交叉学科[18-21]。另一方面,结构化开发方法是依据吉登斯的结构化理论[22, 23]。

社会技术论者将信息系统当成一种动态的社会构建过程,对技术流程的社会进化及涌现现象具有一定的解释力。然而这类研究还是过于关注现象,未能从本体层次上对信息系统给出一种完整的理论解释,无法解释信息技术系统产生价值的核心机制和动力。例如,吉登斯的理论认为技术只是虚拟存在,只有在实例化时才变成真实力量,它们只是一些“规则和资源”。但是组织所采纳的ERP软件包中嵌入了丰富的针对组织成员的结构约束,这些不仅仅只是一些“规则和资源”,它们在日常的活动中已经对组织成员产生了潜移默化的作用。即使在没有使用ERP的情况之下,组织成员也经常不由自主的按照ERP所嵌入的“规则”行事。此外,社会技术论者侧重的主要还是技术相关理论,对信息系统在企业系统中承担的角色认知不足,引入CR可以进一步挖掘信息系统采纳中的资本力量和冲突根源。

2.3 基于象征信息学视角下的IS采纳

象征也称为符号(symbol),是事物、行为表现、事件、性质以及关系等“意义”的载体。意义指的是包含认识、情感和道德在内的一般性思考,它是具有知觉、观念、理解和判断的一种包容性的概念。为研究信息系统表达社会生活的根本性问题并且深入分析信息系统设计用于表达人们生活的象征意义,当前西方学术界将象征人类学发展到象征信息学领域[11, 24-29]。该学派认为信息系统作为象征和符号承载了意义。这些信息系统的先驱们意识到信息系统不仅仅是具有计算功能的技术系统,而根本上是一个依靠符号进行信息传播的社会交互系统[25]。一些社会学研究进一步强调,信息系统不仅仅是被动的传递信息的渠道,它们更多的是承载人类活动和象征性行为的系统,人们通过信息系统建立自己的身份认同、关系协调和对环境的感知。信息系统包含各种类型的人类关系以及决策活动。信息系统不应该被看成是一种信号,而是必须被看成为一种符号,体现出管理组织的身份认同和合法性行为[26]。

从象征信息学角度来看,组织是社会构造出来为追求合法性而产生政治动机,具有象征性行为的意义系统,这个系统通过社会、政治和象征性行为来维持[27]。组织过程则是社会中的一些角色与其他角色产生有意义的关系的过程。社会过程是实施权力的一种方法,它通过交流和协商来获得共识。组织不是一个单一的实体,它是由拥有不同权力参与者组成的同盟。拥有不同价值观的群体试图通过制定组织活动模式并鼓吹其合法性,保持和提高他们的小团体利益。当然,对于组织权力关系而言,那些可以取得合法性和接受的关系只有在组织成员所在的文化环境中才能被理解。

Gray等从社会学角度指出“组织”为符号和象征行为提供了重要的、公开的、一致的指标,为大众提供了一个了解组织意义的参考框架[30]。组织符号可以指任何事物、事件或现象,是组织成员为了表达组织特性模仿人的情绪反应和条件行为而构造的。例如:公司产品和徽标、有意行为和关系、仪式和典礼、标语中的语言、隐喻和笑话、神话和故事等都是符号。符号和象征行为不只是组织意义的简单反射,它们贯穿于整个组织生命周期中。符号可以帮助人们认识和理解组织活动,符号对了解组织内部隐藏的信号与辨别不同的合作伙伴和竞争对手是相当重要的。

信息象征学强调信息的意义表现,其研究框架主要来源于符号学的对象—-概念—-意义三角模型。该研究模型可以用来研究信息系统领域目前存在的很多问题,例如,对于ERPII平台的采用,不同服务商会导致不同的服务效果,根据该框架可以比较清晰的分析出,人们的认知过程的变化导致的意义构建不同可能是导致此类情况的原因之一。最重要的是将“信息系统—符号—概念”三者一起研究,而不只是研究“信息系统—对象”这两角,可以实现整体的研究效果。我们的研究不仅要关注组织IS的功能价值,而且以MRPII/ERP/ERPII为例子研究IS采纳的象征意义,挖掘IS采纳的社会空间本体深度,把组织IS采纳的参与者及各角色模型进行价值构建,解释IS符号资本在大型复杂信息系统中的作用机制。

3引入布尔迪厄符号资本,构建IS采纳的实践逻辑

本文将借用象征信息学及布尔迪厄的社会场域理论对组织IS采纳进行实践逻辑理论构建,以建立象征信息学下的IS符号资本研究。

本文构建的理论框架是IS采纳的实践逻辑论,即在组织IS采纳过程中,信息系统采纳的实践= (IS习性*IS资本)+IS场域。借鉴布尔迪厄的场域,可以揭示场域实例。场域是一个社会空间,在这个空间中主要有四类资本而且构成了特定的分布结构和人类活动区隔,这些资本包括政治资本、经济资本、社会资本和文化资本[9]。

场域分析的目的是将信息系统采纳作为置于更大的权力场域的关联中,解释信息系统采纳过程为多个场域的资本游戏竞争过程。IS采纳是场域资本的投入、转化和产生剩余价值及符号资本的过程,IS进入到企业场域所导致的企业实践逻辑的竞争和协商过程,也改变着企业及员工的习性,IS场域和习性及资本可以用来理解IS采纳中企业的资本总量和结构及其权力变迁、习性变化。布尔迪厄的 四大资本理论从符号资本的生产、流通和消费的过程来看待IS场域的变迁,可以为信息系统设计和实施提供更具社会学意义的思考框架。

4利用批评实在论深入研究IS采纳中的变革机制

批判实在论(Critical Realism—CR)的创始人是巴斯卡[31],起源于科学哲学研究领域,后面被Archer和Sayer发展到社会学领域。在信息系统研究领域,已经有学者在哲学层面[32-37]、理论层面[38-42]和实证研究层面[43-46]利用批判实在论做了一些研究工作。明格2004年强烈号召把CR引入到信息系统和组织变革过程中来[34],哈贝马斯认为CR可以帮助人们找出旧的组织框架及利益格局存在的问题,重新调整企业结构,从而使得企业人员和企业实体共同获得成长[51]。

组织IS采纳过程是一个复杂的社会技术交互问题,涉及到技术和组织的匹配和互动,纯粹的实证主义研究范式在面临此类开放和复杂的社会技术系统时也显得有些力不从心,不可能做到像自然科学一样的“硬”科学。为挖掘组织IS采纳场域中符号资本存在的核心影响机制,我们在符号资本研究的基础上引入了批判实在论哲学范式,深入研究大型复杂信息系统采纳中的变革机制。

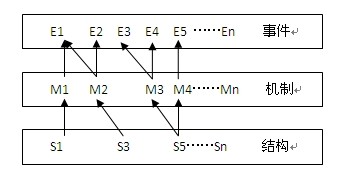

图2 本体的因果层次[32]

在方法论上,CR在信息系统的研究同样不只是关注数据和方法分析,而是转为去理解研究者真正面临的问题和背后的原因。例如,表面上看ERPII会使企业的生产效率提高,但是,背后的管理机制和企业内部结构的变化才是真正原因。社会学家玛格丽特.阿彻认为,社会为人类不可分离的构成部分,是因为社会存在方式依赖我们的活动方式[52]。这一观点在很大程度上与布尔迪厄的存在论一致[53]。因此,在信息系统领域,可以借鉴CR方法剖析复杂信息系统引起的社会逻辑变迁,包括人们拥有的符号资本及其社会架构位置对信息系统采纳的价值、态度和习性的影响。

批判实在论的基本假设认为存在独立我们认识之外的真实世界——本体。本体内部结构的因果关系呈现层次性,深层的“因”决定浅层的“果”,深层的“因”为“结构”,中层的“因”为“机制”,表面的“果”为“事件”(可感官到的现象),事件、机制和结构(如图所示)组成了一个彼此差异且处于不同层级的本体世界[32]。

所谓的机制,是指事物起作用的方式[31]。按照CR的观点,机制存在事物的经验层事件之外,不容易被人感知和体验得到,也就是说实证主义所依据的那些经验事件并不是CR所关注的机制。另外,社会世界中大多系统属于开放系统而非封闭系统,在一个开放系统中,事物内部、事物与事物之间存在着种种机制,这些机制彼此互动、相互干涉与影响而导致事件的发生。因此,事件与事件之间的关系不能看成恒常的因果关系,而是机制变动产生的某一结果[47]。因此,在探究这些结果事件的原因上,科学研究者的任务,就在于注重去辨明和解释那些正在触发和足以产生结果的机制和结构[48]。

在认识论上,批评实在论学者承认解释主义是理论的条件,但是与解释主义不同之处是,他们认为社会世界是由结构和知识活动构成,社会是人们和结构互动的结果,社会结构对社会活动有能动和约束作用。批判实在论并不以发现一般规律为目标,而是以理解和解释经验域背后的东西即本体真实域中的结构和机制为目的。对于一个表面现象,研究者需要先经过经验观察,假设存在一些机制可以解释该现象,经过回溯,确定这些机制是跟要研究的对象本质联系在一起,这样才能超越事件的罗列,识别出相关联的生成事件背后的深层机制[49]。在研究中,以批评理论为取向的研究者将坚持以下主要假设[50]:

(1) 人类所有的思想和意识都是一种权力关系的展现,而权力关系都是社会与文化共同建构的产物;

(2) 社会事实永远摆脱不了社会主流价值与意识形态的作用,所以,权力关系是一种不稳定、不确定的现象;

(3) 语言符号可以说是个人意识等主体的核心;

(4) 在当代社会中往往存在一些优势团体,这些优势团体往往会对其他团体产生压迫和剥削。

在上述假设的指导下,我们可以深入分析组织IS采纳过程中符号资本的生成机制,使组织行动者达到意识觉醒,最后通过集体行动来实现改变和优化组织IS采纳的目的。

4 利用符号资本研究信息系统采纳中的变革机制

信息系统采纳的行为反映出企业的社会角色的功效,信息系统采纳的结果影响企业的社会地位及其所在社会群落的形成,信息系统附属的象征意义代表了企业的社会身份将发挥识别不同企业群体的区隔功效,信息系统的采纳作为权力获取的方式使得企业获得承认、提供声誉。因此,组织为获取合法性等符号资本的努力会影响其IS实施过程、吸收效果及实施结果,合法性要求越高。

传统的视角认为信息系统中的功能只是实现了信息的加工和处理,并没有去深挖信息加工后存在的象征意义。我们认为信息系统是一个信息象征意义的加工场,每种信息处理的背后都隐藏着其象征意义的处理和加工。例如,ERPⅡ系统在企业系统中承担符号收集的职责,是一种象征意义和物质的组合。对内,ERPⅡ系统里构建了社会和物质的行为,这些行为象征意义独立我们的认知而存在,有些可以被我们直接感知,大多数则隐藏在我们感知到的ERP实施事件的后面。对外,人们通过人机界面和流程重组等手段与ERPII提供的符号体系进行交互,进行企业经营活动,实现信息和象征意义流动。ERPII的每一个功能点都不只是信息的加工,而且进行着象征意义加工。在ERPII象征意义加工场中,符号界面传入象征意义被系统处理、解释和传递,行动者的象征权力被物质化,同时,企业的符号资本也实现了增值,企业合法性提高,竞争优势加大。这些社会资本的增值都是通过一系列的符号实践机制来实现的。我们将该过程进行深描,有助于打开IS采纳过程中的意义加工黑箱。

通过将符号资本的概念引入到信息系统采纳和实施中,在场域社会空间下分析符号权力的运行过程,可以剖析信息系统实施过程中所遭遇的复杂社会历史事项。从符号资本的影响角度来解释IS采纳中变革和动力机制,可以使得行为力量与社会场域的资本力量得到结合,把社会学里的实践逻辑引入到IS实践并与场域资本结合。本文的理论框架弥补了社会物质性理论和象征信息学理论对权力和机制研究的不足,将使得IS研究从经济学、组织管理学突围到社会学领域,从大资本角度深挖信息系统创新成败产生的根本原因和动力机制,促进国内外信息系统理论研究的进展。

5 参考文献

[1]. Orlikowski, W.J. and C.S. Iacono, Research Commentary: Desperately Seeking the ``IT'' in IT Research—A Call to Theorizing the IT Artifact. Information Systems Research, 2001. 12(2): p. 121-134.

[2]. Kling, R., Critical issues in information systems research, J.R.J. Boland and R.A. Hirschheim, J.R.J. Boland and R.A. Hirschheim^Editors. 1987, John Wiley /& Sons, Inc.: New York, NY, USA. p. 307--362.

[3]. Walsham, G., V. Symons and T. Waema, Information systems as social systems: Implications for developing countries. Information Technology for Development, 1988. 3(3): p. 189--204.

[4]. SCACCHI, W., The web of computing: Computer technology as social organization. Advances in computers, 1982. 21.

[5]. Hirschheim, R.A., User Experience with and Assessment of Participative Systems Design. MIS Quarterly, 1985. 9(4): p. 295-304.

[6]. Newman, M. and D. Robey, A social process model of user-analyst relationships. Mis Quarterly, 1992. 16(2): p. 249--266.

[7]. Hirschheim, R. and H.K. Klein, Realizing Emancipatory Principles in Information Systems Development: The Case for ETHICS. MIS Quarterly, 1994. 18(1): p. 83-109.

[8]. Myers, M.D., A disaster for everyone to see: an interpretive analysis of a failed IS project. Accounting, Management and Information Technologies, 1994. 4(4): p. 185--201.

[9]. Hirschheim, R., H.K. Klein and K. Lyytinen, Exploring the intellectual structures of information systems development: A social action theoretic analysis. Accounting, Management and Information Technologies, 1996. 6(1–2): p. 1-64.

[10]. Lee, A.S., Researching mis. 1999: Oxford University Press, Oxford.

[11]. Aakhus, M. and S. Jackson, Technology, interaction, and design. Handbook of language and social interaction, 2005: p. 411-436.

[12]. Aakhus, M., Communication as design. Communication Monographs, 2007. 74(1): p. 112-117.

[13]. 胡安安与黄丽华, 基于文化视角的中国企业员工 ERP 系统接受模型. 科技进步与对策, 2009. 26(3).

[14]. Hirschheim, R. and M. Newman, Symbolism and information systems development: myth, metaphor and magic. Information Systems Research, 1991. 2(1): p. 29-62.

[15]. Robey, D. and M. Newman, Sequential patterns in information systems development: an application of a social process model. ACM Trans. Inf. Syst, 1996. 14(1): p. 30--63.

[16]. Kling, R., Reading “All About” Computerization: How Genre Conventions Shape Nonfiction Social Analysis. 1994: The Information Society. p. 147-172.

[17]. Latour, B., Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society. 1987: Harvard University Press.

[18]. Bijker, W.H.J.A., The Social Construction of Technological Systems. 1987: The MIT Press.

[19]. Bijker, W.A.L.J., Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change. 1992: The MIT Press.

[20]. Akrich, M., The Description of Technical Change. Shaping Technology/Building Society, 1992: p. pp.204-224.

[21]. Arkrich, M.A.L.B., A Summary of a Convenient Vocabulary for the Semiotics of Human and Nonhuman Assemblies. Shaping Technology/Building Society: p. pp 150-175.

[22]. Giddens, A., Central problems in social theory: Action, structure, and contradiction in social analysis. Vol. 241. 1979: University of California press.

[23]. Giddens, A., The Constitution of Society. 1984: University of California Press.

[24]. Leonardi, P.M. and S.R. Barley, Materiality and change: Challenges to building better theory about technology and organizing. Information and Organization, 2008. 18(3): p. 159-176.

[25]. Goldkuhl, G. and K. Lyytinen, A language action view of information systems. 1982.

[26]. Feldman, M.S. and J.G. March, Information in organizations as signal and symbol. Administrative science quarterly, 1981: p. 171-186.

[27]. Hosking, D.M., Chief executives, organising processes, and skill. European Review of Applied Psychology/Revue Européenne de Psychologie Appliquée, 1991.

[28]. Bowker, G.C. and S.L. Star, Sorting things out: classification and its consequences, 1999. New Baskerville: MIT, 1999.

[29]. Eriksson, O. and P.J. Ågerfalk, Rethinking the meaning of identifiers in information infrastructures. Journal of the Association for Information Systems, 2010. 11(8): p. 433-454.

[30]. Gray, B., M.G. Bougon and A. Donnellon, Organizations as constructions and destructions of meaning. Journal of management, 1985. 11(2): p. 83-98.

[31]. Bhaskar, R., A realist theory of science. 1975: Taylor & Francis.

[32]. Dobson, P.J., The philosophy of critical realism—an opportunity for information systems research. Information Systems Frontiers, 2001. 3(2): p. 199-210.

[33]. Klein, H.K., Seeking the new and the critical in critical realism: déjà vu? Information and organization, 2004. 14(2): p. 123-144.

[34]. Mingers, J., Critical realism and information systems: brief responses to Monod and Klein. Information and organization, 2004. 14(2): p. 145-153.

[35]. Mingers, J., Real-izing information systems: critical realism as an underpinning philosophy for information systems. Information and organization, 2004. 14(2): p. 87-103.

[36]. Mingers, J. and G. Walsham, Toward ethical information systems: the contribution of discourse ethics. MIS Quarterly, 2010. 34(4): p. 833-854.

[37]. Mutch, A., Critical realism, managers and information. British Journal of Management, 1999. 10(4): p. 323-333.

[38]. Bygstad, B., Generative mechanisms for innovation in information infrastructures. Information and Organization, 2010. 20(3): p. 156-168.

[39]. Hevner, A.R., et al., Design science in information systems research. MIS quarterly, 2004. 28(1): p. 75-105.

[40]. Smith, M.L., Overcoming theory-practice inconsistencies: Critical realism and information systems research. Information and organization, 2006. 16(3): p. 191-211.

[41]. Mutch, A., Technology, organization, and structure—a morphogenetic approach. Organization Science, 2010. 21(2): p. 507-520.

[42]. Reimers, K. and R.B. Johnston. The use of an explicitly theory-driven data coding method for high-level theory testing in IOIS. in Proceedings of the Twenty Ninth International Conference on Information Systems. 2008.

[43]. Faulkner, P. and J. Runde, On the identity of technological objects and user innovations in function. Academy of Management Review, 2009. 34(3): p. 442-462.

[44]. Volkoff, O., D.M. Strong and M.B. Elmes, Technological embeddedness and organizational change. Organization Science, 2007. 18(5): p. 832-848.

[45]. Wynn Jr, D.E. and C.K. Williams, Critical realm-based explanatory case study research in information systems. 2008.

[46]. Zachariadis, M. and S.V. Scott, Diversity in IS research: developing a mixed methodology approach to understanding the business value of payment system innovation in financial services. 2007.

[47]. Bhaskar, R., The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences (Critical Realism--Interventions). 1998.

[48]. 任晓明与赵华, 批判实在论的因果机制思想探析. 自然辩证法研究, 2009(9): 第39-43页.

[49]. Hedström, P. and R. Swedberg, Social mechanisms: An analytical approach to social theory. 1998: Cambridge University Press.

[50]. 潘淑满, 质性研究理论与应用. 2003: 台湾: 心理出版社.

[51]. Habermas, J., Science and technology as ideology. Towards a rational society, 1971.

[52]. Archer, M.S., Realist social theory: The morphogenetic approach. 1995: Cambridge university press.

[53]. Bourdieu, P. and J.B. Thompson, Language and symbolic power. 1991: Harvard University Press.