020—85220049

020—85220050

020—85220049

020—85220050

以商养儒:新加坡大学创始人李光前传奇

发布人:系统管理员 发布时间:2014-09-02 点击次数:2523

东南亚的华人华侨史上,商界巨子层出不穷、灿若群星。但是若论兴办教育的典范,恐怕很少有人能超过这位新加坡大学创始人、陈嘉庚先生的女婿、暨南校友李光前先生。

----------------------------------------------

“我不姓陈,不能冒领”

1903年秋天,著名华侨领袖陈嘉庚先生乘船自家乡福建前往新加坡。开船不久,气温剧降。当时船上多是来自穷乡僻壤去南洋谋生的福建人。所以衣衫单薄,冻得直打哆嗦。陈先生看到大家被冻成那样,就吩咐仓库保管员说:“我姓陈,你通知乘客,给每人发一条毯子,费用由我来出。”但是那位保管员大概没听清楚,通知变成了“乘客中姓陈的,每人发一条毯子”。于是船上旅客不管张三李四,纷纷报名说姓陈,先拿一条毛毯御寒再说。不久,陈嘉庚到各船舱查看,见一个十来岁的少年仍穿单衣,躲在角落里冻得牙齿直打颤,连忙问他为什么没去领毛毯。少年说:“船上通知姓陈的才可以领毛毯,我不姓陈,不能冒姓去领。”陈嘉庚对这孩子的诚实深为感动。但他当时料想不到的是,十几年两人还会重逢,这个孩子会成为他的女婿,而且成为新加坡新一代的华商领袖、新加坡大学的创校校长。这位寒门少年名叫李光前。

来到新加坡之后的李光前,开始进入当地英印学堂就读。他铭记父亲的教导,在接受英文教育的同时,还坚持去养正学堂学习中文。1909年,李光前由于学习勤奋、成绩优异,得到当地中华总商会主席吴寿珍资助回到中国,到南京的暨南学堂(暨南大学前身)修习数学、物理、化学。

对一个十五岁的少年来说,暨南岁月是一段快乐时光。李光前的同期同学、新加坡华侨学生林邦彦在回忆录中提及,当时暨南学堂为侨生定制了统一的校服,全用黑色,黑革履,黑呢帽,帽边镶金丝线。出门旅行的时候,俨然是陆军学生,威风凛凛。谈到学生郊游时,林邦彦更是对骑小毛驴的技巧津津乐道。当然个别同学也会有乐极生悲的情况:有一次大家一起骑毛驴出去玩时,李光前跌掉了两颗门牙。

暨南学习了两年后,李光前考入北京清华学堂(预科),后又转到唐山专门学校(即唐山交通大学,今西南交通大学)。然而紧接着1911年辛亥革命爆发,时局的动荡打断了李光前在中国的学业。他只好回到新加坡,不久又考上当地政府办的测量专科学校,同时攻读美国一所大学的函授工程课。3年后,再次因生活所迫中断学业,以谋生计。

李光前精通中文、英文,经友人介绍,他来到爱国华侨庄希泉创办的中华国货公司担任英文文书及涉外工作,由此便开始进入商界。当时民国初立,中国商务印书馆与中华书局分别出版了新型的“共和版”课本和“中华版”教科书,东南亚各地有许多华侨学校,但采用的仍是清末的旧课本。李光前目光敏锐,感到机不可失,于是与国内出版社联系,买入大批新教科书转售给各侨校,为公司赢得了一笔可观的收入。

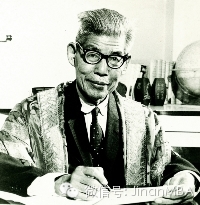

李光前与岳父陈嘉庚

重遇陈嘉庚

1916年的一天,天正下着雨,李光前下班,在街边大摊档吃饭。这时,陈嘉庚也冒着雨来买食物。当陈嘉庚买完食物包好后,雨越下越大。陈嘉庚的汽车停在附近,他没带雨具,无法去驾车,正在着急,李光前认得陈嘉庚,忙递去一把雨伞,陈嘉庚性子比较急,拿了雨伞头也不回说:“明天到我的橡胶公司去取回吧。”

第二天傍晚,李光前下班后,前来陈嘉庚办公室取回雨伞。陈嘉庚忙招呼他坐下,并感谢他借伞之情。两人在办公室内边喝茶边聊天,李光前才谈起他当年由厦门来新加坡的轮船上,陈嘉庚赠毛毯帮他御寒之事,至今感激不尽。陈嘉庚这才想起来,不禁大笑。闲谈中,陈嘉庚了解李光前熟悉中英文,而自己的公司正处于发展阶段,他想请李光前到自己的橡胶公司内服务。李光前觉得庄希泉有恩于自己(按:庄希泉曾资助他求学),不能攀高负义,故而没有接受其邀请。后经陈嘉庚挚友庄希泉劝说,李光前才接受陈嘉庚的邀请。

李光前来到陈嘉庚的谦益公司,负责处理中、英文函件及对外联络工作,这一次“跳槽”成为他商业生涯中的一个重要转折点,从此他开始在商界崭露头角。并打通欧美市场。因为办事干练精明、业务熟练加上老成持重,他很快就荣升为谦益公司橡胶贸易部经理,甚得陈嘉庚器重。几年以后,李光前与陈先生长女陈爱礼结为伉俪。

“偏向虎山行”

1927年,李光前准备建立自己的事业,但是苦于没有足够的资本。正在这时,有一个英国商人准备回国,想把麻坡的1000英亩胶园以10万元价格出售,这在当时的价格已经很低了,李光前调查之后决定购买。然而,谨慎的陈嘉庚却极力反对,因为胶园价格之所以这么低,是因为园内经常有猛虎伤人,工人不敢去割胶,胶园再便宜,也会荒芜。但李光前却自有想法,之前他曾在英文报刊看到报道,政府有意在这附近开公路,发展麻坡的事业,公路一开,车来人往,老虎自然绝迹,到时胶园价格将会倍增,他坚持己见,明知山有虎,偏向虎山行,筹钱把胶园买了下来,并取名为“芙蓉园”,以纪念他的出生地福建省南安县芙蓉乡。

不久,李光前的预言变成了现实。政府在此胶园附近修建公路,胶园价格暴涨了2~3倍。1928年,李光前把这片胶园以大约40万元的高价售出。这样,在短短一年内,李光前就净赚了30万元左右。正是用这笔钱,李光前终于在麻坡创办了自己的第一家企业——南益橡胶公司,他的胆魄和眼光甚至让陈嘉庚都为之点头称赞。

公司开业的第3年,正逢世界经济大萧条,生意很艰难。在资本薄弱、惨淡经营的情况下,李光前凭着他在谦益公司时与工商界建立的良好关系,勉强支撑,始终没有在同行的激烈竞争中被挤垮。

1931年,经济危机即将过去,李光前看准各国经济开始复苏的机会,扩大资金,将公司改为南益橡胶有限公司,并出任董事长。他一面不断扩大经营渠道,发展对外贸易;一面又不失时机地开展多种经营,除经营橡胶制造、种植、运送胶片和胶液外,还进行黄梨的种植与生产。几年后,李光前的企业扩展到泰国和印尼。到30年代末,他已是新加坡、马来西亚等地家喻户晓的橡胶与黄梨大王了。

虽然在商业界李光前取得了如此巨大的成就,但是他并没有就此停滞,而是继续进军金融业。他先是投资与人合办华商银行。1933年,华商银行又与华侨银行、汇丰银行合并,以华侨银行命名。合并后的华侨银行是新加坡4家华资创办的银行中最大的一家。李光前任该银行董事会副主席,后又接任主席。到了二战时,李光前已经是海内外著名的华人实业家和金融家。

太平洋战争爆发之后,日寇相继侵占新加坡与马来亚,李光前被迫滞留在美国直到第二次世界大战结束为止。第二次世界大战结束以后,李光前回到遭受严重破坏的新加坡,积极协助当地的复兴及重建工作,被聘为新加坡委员会委员,对新加坡的社会发展及市改建设做出了很大贡献,并努力恢复遭到破坏的南益公司各企业。战后各地经济复苏,建设发展以及内外贸易的扩展,对新加坡及马来亚的橡胶需要极大,供不应求,使李光前的南益公司的橡胶企业得到迅速恢复和进一步发展。

新加坡国立大学的李光前商学院

以商养儒

对于李光前而言,此生最大的良师益友就是陈嘉庚,在陈嘉庚先生身边工作的10年,李光前亲眼目睹、亲身感受陈先生崇高的爱国精神:不顾个人安危,为华侨抗日运动奔波劳累;关注家乡和当地文化教育状况,投资社会福利事业。

当他自己事业有成以后,他一方面资助厦门大学、集美学村各校、华侨大学,并在其家乡独资捐创幼儿园、小学、中学(南安国光中学)、医院、图书馆等;另一方面,开始捐助新马地区的学校,包括南洋大学(陈六使倡办)、马来亚大学、捐建国家图书馆等。今天,在新加坡国立大学和南洋理工大学的校园里,随处可以看见李光前先生冠名的学院和建筑。

1950年11月5日,李光前致函陈嘉庚,表示愿意继续资助修复因战乱被炸毁的厦大校舍,同时加以扩建。他筹资600多万元(港币),交由陈嘉庚统一筹划使用。从1951年至1955年,兴建的新校舍和公共设施共24幢,建筑面积约6万平方米,相当于新中国成立前校舍建筑总面积的一倍。其中包括,建南大会堂、生物馆(成义楼)、数学物理馆(南安楼)、化学馆(南光楼)等。

1952年,李光前决定并实行提取一定比例的企业利润作为公益事业专用经费,设立了“李氏基金”,基金由基金委员会负责保管,所有收益,都作为教育慈善公益用途。该基金约有2亿元(新加坡币),占其财产大半。1964年,李光前又将其名下的全部南益股权(即总股份的48%)悉数捐献给“李氏基金”,使“李氏基金”成为南益集团最大的股东,每年所得的股息则全部作为永久的慈善公益用途,其中主要投资在教育。后人总结李光前的这一做法为“以商养儒”。

李光前就任新加坡大学首任校长

李光前人生荣誉的巅峰是在1962年的1月。那一年元旦,新加坡政府《宪报》正式公布:马来亚大学一分为二。在吉隆坡的仍称马来亚大学,在新加坡原址的则改称新加坡大学。新加坡大学理事会和评议会乃无异议一致通过推荐李光前出任该大学首任校长,此实为一介平民所获最高之殊荣。6月12日,由前英国驻东南亚最高专员兼马来亚大学检校校长麦唐纳(Malcolm MacDonald)远自非洲前来主持的庄严就职礼上,李光前再次以“德薄能鲜,何以克当”的自谦语气发表演讲曰:“一家大学,不只是可引以自豪或荣耀的东西,亦不只是藉以得到知识和技能的工具,她亦是人类精神享受自由和接受灵感的家庭。要如何领导学员们,走一条水平愈来愈高的路程,增广他们的视线,使追求无穷尽的知识、智慧、真理和美丽,这是我们的责任。”

1965年,周恩来接见李光前夫妇

先生之风,山高水长

李光前留给后人的不仅仅是驰骋商界的巨擎风范和难以统计的财富,更重要的是,它为我们展示了真诚、正直、无私、宽宏大度、谦逊的高尚人格。这也是他赢得新马各族裔、各阶层人士的尊重和热爱的原因。

李光前虽然是富甲一方的大亨,但毫无富人的矜持和做作。无论高干显贵,还是普普通通的劳动者,他都以礼相待。李光前生活俭朴,平时粗茶淡饭,从不抽烟喝酒,也不为自己和妻子儿女做寿。他到日本料理商务时,出门从不坐车,却搭乘只有中下层人士才坐的电车。他到公共食堂就餐,为的就是更多地了解下层社会,和普通人交朋友。1965年,他为医治肝癌做身体检查时,医生惊讶地发现这位富翁竟然营养不良,可见他在物质生活上是多么的淡泊。富于责任感和高尚情怀的李光前,多次跑去献血,一辈子共献血十八次。在他七十岁生日时,为了躲避祝贺生日的俗套又去献血,此后才停止。

李光前一生善教,教自己,教家人,独自学,又和人共学,对于学术性的会议都尽量抽空参加座谈研讨,如新加坡南洋学会举行的学术研讨会,他几乎每次都参加,并且坐在最前面。对南洋学会,东南亚研究所,热带经济植物研究所所编印的刊物,尤其是对热带经济植物,如橡胶树、椰子树、黄梨等书的出版,无不乐于赞助,始终不渝。李光前不但自己好学不倦,而且以资助科学研究事业为己任。当他得知英国剑桥大学的李约瑟教授用其毕生的心血编著了《中国科技史》,却因为缺乏经费而不能付梓时,便欣然捐助数千英镑,终于使这部巨著问世。李光前的这一举动,受到国内外学术界的交口称赞。

也许正是由于这种较高的文化素养,使李光前具备了广阔的视野和超人的远见。当陈六使于1953年提出创办南洋大学(注:校园为如今南洋理工大学校园所在地,该校1980年并入新加坡国立大学)时,李光前所持的观点虽然与理事会成员意见分歧,他依然认捐实收捐款总额的10%,达一百零四万元叻币,随后并多次捐资设立奖学金和购置教学设备。早在战前出任新加坡中华总商会会长时,他就主张修改章程,打破华人中长期存在的闽、粤两地的区域隔阂,认为选举应以人才为准,以便促进华人社会的团结和进步。他曾经语重心长地说:"今天大家都是新加坡人,何分彼此,为什么还要有地域观念?"

二战后,由于国际形势的变化,华人曾一度成为东南亚各国关注的焦点,社会上滋生出一股敌视华人的民族主义情绪。李光前不时地告诫华人,要摒弃自我封闭的恶习,多关心当地事务,为所在国作贡献,只有这样才能获得当地政府和人民的理解和尊重。为此,他带头关心帮助新加坡慈善公益事业,对华、印、巫族一视同仁。当政府号召学习国语(马来语)时,很多华人不以为然,而已经七十岁高龄的李光前专门聘请马来人教师为他讲授马来语,并坚持听马来语广播,他的真诚赢得了各族人民的普遍敬重,也为广大华人树立了良好的榜样。

1967年,李光前先生逝世之后,新加坡李光耀总理称他“是我们社会中受人尊重的一员。这不仅是因为他聚集的财富,更由于他对我们的社会进展所做的贡献,尤其教育方面。